L’amore al tempo delle crociate

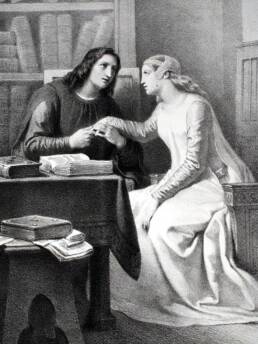

Pietro Abelardo nacque a La Pallet, nella Loira, nel 1079. Elosia nacque nel 1095 in una casa situata sull’Île de la Cité di Parigi. Il loro amore fu tra i più celebri nella cultura letteraria dal Medioevo in avanti.

Vissero un secolo caratterizzato da profondi cambiamenti: Giovanni di Salisbury, uno dei più illustri allievi di Abelardo, scorse in quell’epoca i segni entusiasmanti di una grande rinascita della società e della cultura: intorno a commerci e botteghe artigiane, crebbero le città e fiorirono le prime università; in Italia e in Francia si diffusero le prime traduzioni dall’arabo dei testi di Platone e Aristotele e i giovani alla moda ascoltavano con sommo interesse le lezioni dei maestri di logica e retorica.

Nella piazzetta della Sorbona, Pietro Abelardo incantava i suoi uditori applicando il metodo argomentativo del sic et nunc. Duellava in bravura con pedanti e antiquati teologi di scuola ecclesiastica. Costoro, non potendo che arrendersi alla sua brillantezza, nutrivano la più profonda invidia verso Abelardo e gli aizzavano contro l’odio del clero più reazionario.

Nel frattempo, i figli cadetti d’una nobiltà stanca e in crisi partivano al comando d’eserciti alla volta del Medio Oriente. A spingerli era la sete di terre da conquistare. E il loro faro ideologico era Bernardo di Chiaravalle: forse il principale avversario di Abelardo. Era un monaco cupo e severo, convinto che sull’uomo gravasse il peso d’un peccato inespiabile e che la ragione non avesse alcun effetto per la salvezza dell’anima e della Cristianità. La sua ricetta, al contrario, consisteva in un miscuglio di ascesi e belligeranza: trascorse la vita dedito a esercizi spirituali e ad aizzare i regnanti d’Europa a intraprendere crociate contro gli arabi della Terra Santa.

Ad Abelardo di grattacapi ne dette a volontà Bernardo. Deprecava il suo successo (segno tangibile della decadenza del secolo) e non gradiva il suo modo sfrontato di fare filosofia. Trovò il modo inchiodarlo a causa di alcuni passaggi contenuti in un’opera di etica di Abelardo, andata perduta perché messa all’indice e data alle fiamme. Abelardo aveva osato mettere in discussione lo statuto logico di uno dei comandamenti: “non desiderare la donna d’altri”.

Il desiderio, stando a quanto riteneva Abelardo, non si origina da una scelta: non si decide cosa desiderare. Se una cosa piace, la si desidera: punto e basta. Peccare non vuol dire desiderare, ma scegliere di acconsentire a desideri sbagliati o disdicevoli. Bernardo giudicò questa tesi molto pericolosa: sgombrava il campo a un modo di concepire il peccato non più in chiave biblica, come carattere insito nelle stesse inclinazioni umane, ma come il frutto di una libera scelta della persona. Abelardo non si rassegnò di fronte al giudizio severo che la sua opera ricevette negli ambienti più reazionari della Chiesa: continuò a coltivare con fervore le sue idee.

In quanto ad Eloisa, di nobili natali, avendo manifestato una grande propensione per gli studi umanistici, ebbe modo di frequentare le più importanti scuole del suo tempo. La madre l’affidò alla protezione di suo fratello: il potente Fulberto, vescovo di Notre-Dame. Divenne un’esperta di logica, musica, astronomia. Coltivò con passione i più esotici e profondi saperi del secolo in cui visse: quelli contenuti nei testi di Avicenna e il contemporaneo Averroè. Imparò il greco e il latino, nonché la lingua del filosofo suo contemporaneo Maimònide: l’ebraico.

È probabile che sia stata proprio lei a chiedere al suo potente zio e protettore di permetterle d’abbeverarsi alla sapienza di quel giovane la cui notorietà di brillante mattatore di duelli accademici era osannata da tutta Parigi e dai più grandi umanisti di Francia: parliamo ovviamente di Abelardo. Fulberto l’accontentò e mandò a dire ad Abelardo che sua nipote desiderava prendere lezioni da lui. Iniziarono a incontrarsi con assiduità, stabilendo un profondo sodalizio intellettuale, che ben presto sfociò in altro.

Negli ambienti goliardici parigini si diffusero allora i versi di quell’amore appassionato ispirati ad Abelardo dalla sua amata: perle di passione profana, di preziosità paragonabile forse a quella dei versi della poetica siciliana.

Alla passione seguirono presto i tormenti.

Eloisa rimase incinta e Abelardo la condusse al sicuro fuori città, lontano dai clamori. Il loro intento di sposarsi incontrò grandi difficoltà, che continuarono a tormentarli anche dopo la celebrazione quasi segreta del loro matrimonio, tantoché, in attesa che le acque potessero calmarsi, Abelardo la spinse a trovare riparo presso un convento, mentre lui tornò a Parigi.

Fu allora che si consumò contro di lui la più crudele delle vendette ad opera dello zio di Eloisa: nella notte, dei sicari fecero irruzione nella casa del più brillante filosofo di Francia e lo privarono brutalmente degli attributi di un uomo: Abelardo subì la castrazione e il suo misero destino divenne oggetto di fin troppo facile scherno da parte di coloro che a lungo lo avevano invidiato e odiato.

I suoi detrattori, nelle taverne di Parigi, il metodo del “sì e del no” iniziarono ad applicarlo a questa tesi: “ora che Abelardo ha perso gli attributi può essere ancora considerato un uomo, sì o no?”.

Sebbene Abelardo uscì comprensibilmente segnato da questo avvenimento, una cerchia di fedelissimi seguaci gli restò comunque fedele, continuando ad apprezzarne le doti intellettuali.

Nella sua vita non vi fu più spazio per l’amore con Eloisa e i loro corpi si ricongiunsero soltanto quando nel 1817 i loro resti vennero traslati dalle rispettive tombe presso il cimitero parigino di Père-Lachaise.

Articoli Correlati

L’hype pornoromantico di Serge e Jane

Cosa ci fanno insieme un francese di origini russe e un’inglesina con la frangetta molto parigina? L’amour, toujours.

Follia a due, storie d’amore rosso sangue

Anche le migliori coppie possono cadere e sgretolarsi, anche quelle apparentemente forti e invincibili.

Coppie d’Assi Imprevedibilità, fortuna ed esperienza rendono ogni partita sorprendente

Anche le migliori coppie possono cadere e sgretolarsi, anche quelle apparentemente forti e invincibili.

Politica e ambiente, un matrimonio per la speranza

Anche le migliori coppie possono cadere e sgretolarsi, anche quelle apparentemente forti e invincibili.